地盤改良工事で発生しやすいトラブルとその予防策を解説

地盤改良工事は建物の安全性を確保するために重要な工程ですが、トラブルが発生することも少なくありません。特に大きな問題になりやすいのが「シロアリリスク」です。シロアリ対策を万全にするためには、適切なタイミングで防蟻処理を行い、薬剤や「物理的バリア」による対策を進める必要があります。

本記事では、地盤改良工事で発生しやすいシロアリリスクとその予防策を解説します。

地盤改良=安心とは限らない

盤改良工事は建築物を安定して建てるために行われる工事であり、特に軟弱地盤の上に建物を建てる場合に必要な工程です。しかし、地盤改良工事には思わぬ落とし穴があります。

見落とされがちな施工・設計ミス

地盤改良によって住宅の地盤沈下や不同沈下(建物の一部が不均一に沈下する現象)を防止することは可能ですが、必ずしもそれ自体が「完全な安全」を保証するものではありません。

例えば地盤調査が不十分だと、軟弱層の厚さや支持層の位置を正確に把握できず、工事実施後に不同沈下や建物の傾きが発生する可能性があります。

また、設計段階で支持層の設定を誤ると、地盤改良が適切に行われず安全性に問題が生じるほか、施工不良が原因で地盤が十分に強化されないこともあります。このように、現場では設計時の想定不足や施工精度の甘さにより、改良効果が十分に発揮されない事例もあります。

保証制度の範囲外によるトラブル

地盤改良工事に保証制度が設けられている場合、住宅購入者は「保証があるから安心」と考えがちですが、その範囲外のトラブルが発生することが少なくありません。

実際には保証が構造面に限定されていることが多く、シロアリによる生物被害や土壌汚染、埋蔵文化財の発見など、地盤改良工事そのものとは直接関係のない要因による損害は補償されないケースがあるのです。

地盤改良では防げない「シロアリリスク」に注意

前述のような保証制度の範囲外でのトラブルのうち、シロアリによる被害は特に発生するリスクが高く、注意が必要です。

土中からの侵入リスクは依然として存在

地盤改良工事を行った後でも、シロアリによる侵入リスクは完全に排除されるわけではありません。土中を通じて基礎の内部へと侵入リスクするリスクは依然として存在し、建物の安全性に影響を及ぼす可能性があります。

特に基礎の隙間やひび割れは注意すべきポイントです。地盤改良後に施工された基礎部分でも、コンクリートのひび割れや隙間が発生することがあります。シロアリは0.6mm程度の隙間があれば侵入可能であり、基礎の立ち上がりや配管周辺などが侵入経路となり得ます。

また、シロアリが好むのは湿度の高い環境です。漏水や換気不足が原因で床下の湿度が上昇すると、侵入リスクがさらに高まります。

木質・セルロース系の改良材が“誘因”となる場合

木質・セルロース系の改良材は、建築や地盤改良において広く使用される材料ですが、これらがシロアリの「餌場」となり、被害を助長する可能性があります。

シロアリは木材の主成分であるセルロースが主食であり、木質・セルロース系の物質に自然に引き寄せる性質を持つため、このような材料を選定してしまうと、工事後数年もしないうちにシロアリ被害が発生しかねません。

防蟻処理のタイミングと施工責任の曖昧さ

では、シロアリ被害を防ぐための「防蟻処理」はどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

以下では、防蟻処理のタイミングと防蟻処理における施工責任の曖昧さについて解説します。

最適な処理タイミングは「基礎工事中」

防蟻処理は、基礎工事中~配筋前の段階で行うのが最も効果的です。

基礎工事では、地盤を掘り下げて型枠を設置し、コンクリートを流し込む工程が進められます。この段階で防蟻剤を基礎部分に塗布することで、シロアリの侵入を防ぐ効果が期待できます。特に、基礎部分は建物の土台となるため、この部分をしっかりと保護することが重要です。

一方で、後施工では薬剤が届きにくい箇所が多くなり、費用も高額になる傾向があります。

施工責任の所在が不明確なことによる抜け漏れ

防蟻処理について「誰が責任を持つのか」が明確に定められていないと、処理に抜け漏れが生じやすくなります。

責任の所在が不明確になる原因の1つが、設計者と施工者の業務範囲が重複しているケースです。業務範囲が重複し、事前の役割分担が明確になっていない場合、責任の所在が曖昧になります。例えば、防蟻処理が設計図に記載されていない場合、施工者がその工程を見落とす可能性があります。

結果として初期対応がなされず、竣工後に莫大な修繕費用が発生するリスクもゼロではありません。

実際に発生したトラブル事例とその教訓

以下では、実際に発生したシロアリ被害のトラブル事例とその教訓について解説します。

改良後数年以内のシロアリ被害と自己負担

地盤改良工事を実施したにもかかわらず、その後数年以内にシロアリ被害が発生する事例があります。

このケースでは、地盤改良からわずか2年以内に住宅の床下部分で深刻なシロアリ被害が確認され、修繕にかかる費用を全額施主側が自己負担するという事態に至りました。

トラブルの原因を調査したところ、主に2つの問題点が浮かび上がりました。

1つは、地盤改良に用いた木質系改良材の選定ミスです。シロアリへの耐性が不十分な資材が使用されていたため、シロアリが容易に侵入・繁殖してしまったのです。

もう1つは、建物基礎部分の隙間に対する十分な対策が施されていなかった点です。シロアリはわずかな隙間からでも侵入可能であり、特に地中から基礎周辺へのルートが確保されていた場合、被害が広がるリスクが非常に高くなります。

「地盤保証があるのに防蟻保証はない」という誤解

住宅の建築において、地盤改良を実施する際には「地盤保証」が付帯することが一般的です。この保証制度では主に、建物の不同沈下(地盤沈下による傾きや沈み込み)のような構造上の重大な欠陥を対象としています。

しかし、施主の中には「保証があるから万全だ」と誤解し、シロアリ被害に対しても同様の補償が受けられると思い込んでしまうケースが少なくありません。実際には地盤保証の範囲に「生物的リスク」、すなわちシロアリによる被害は含まれていないことが多いのです。

このような理解不足により、施主と施工会社との間でトラブルに発展するケースがよく見られます。

どのような防蟻対策が適切なのか

防蟻対策には主に、薬剤による処理と薬剤を用いない「物理的バリア」による対策があります。

薬剤による処理:利便性と限界

一般的な防蟻手段として広く採用されているのが、薬剤によるシロアリ対策です。薬剤処理の大きな利点は、その施工の手軽さと初期コストの低さにあります。専門業者による処理であれば、比較的短期間で施工が完了し、費用も抑えられるため、多くの住宅で実施されています。

一般的な防蟻手段として広く採用されているのが、薬剤によるシロアリ対策です。薬剤処理の大きな利点は、その施工の手軽さと初期コストの低さにあります。専門業者による処理であれば、比較的短期間で施工が完了し、費用も抑えられるため、多くの住宅で実施されています。

しかし、薬剤の防蟻効果は5年程度とされており、永続的な防護は期待できません。特に問題となるのは、住宅の基礎部分、特にコンクリート下に隠れている領域です。施工後にこれらの部分へ再度薬剤を浸透させることは困難であり、時間の経過とともに防蟻効果が薄れるリスクがあります。

また、薬剤の種類によっては揮発性成分を含むものもあり、特に小さな子どもやペットがいる家庭では、安全面への配慮も必須です。

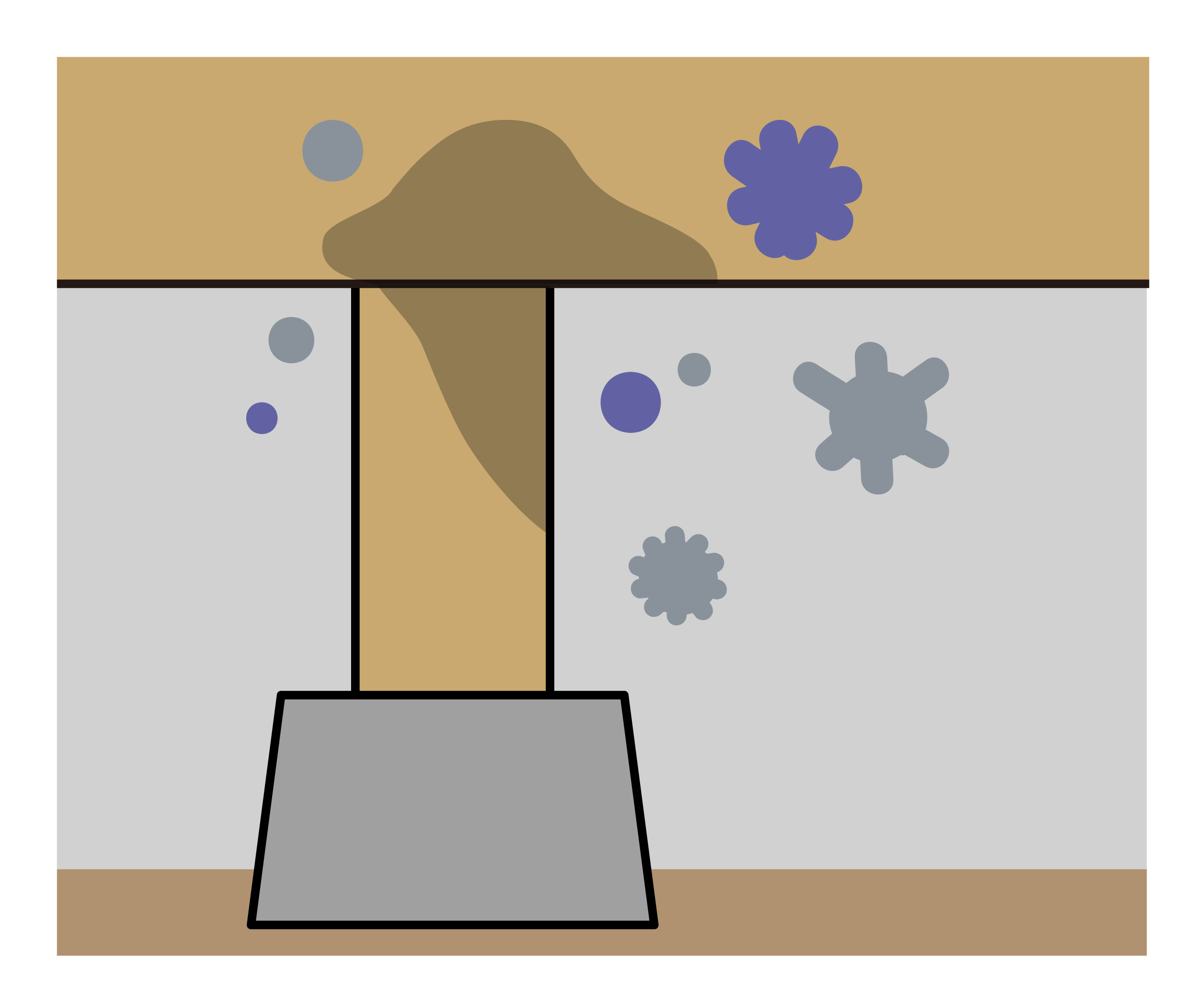

薬剤を用いない「物理的バリア」による対策

|

薬剤に頼らない防蟻対策として、「物理的バリア工法」があります。代表的なものが、防蟻シート(例:ターミダンシート)の敷設です。このシートは、高密度でシロアリが物理的に通過できない構造を持ち、住宅基礎の下にあらかじめ敷設することで、シロアリの侵入経路を完全に遮断する仕組みになっています。

物理的バリアによる対策では薬剤を使用しないため、時間経過による効果の低下や、人体やペットへの影響を心配する必要がありません。

また、定期的な再処理が不要なため、長期的なメンテナンスコストを抑えることが可能です。特に小さな子どもやペットのいる家庭では、安全性の観点から非常に有効な選択肢となるでしょう。

地盤改良と防蟻対策をセットで考える意義

地盤改良と防蟻対策は、トラブル防止と長期性能の確保という観点からセットで行うことが効果的です。

トラブル防止と長期性能の確保

地盤改良と防蟻対策をバラバラに進めると、施工工程にズレが生じ、地盤改良後に防蟻措置が不十分になったり、防蟻処理に適さない材料が使用されたりするリスクが高まります。

地盤改良と防蟻対策を一体的に計画・実施することで、工事全体の効率が向上し、施工漏れや認識違いによるトラブルの発生を抑えることが可能となります。

特に長期優良住宅やZEH住宅のような高性能の住宅は、住宅の耐久性、性能、環境性能が高い水準で求められるため、事前の総合的な検討が重要です。

防蟻対策ならターミダンシートがおすすめ

「ターミダンシート」は土壌表面施設用のシロアリ防除アイテムであり、防蟻対策に最適なシートです。

忌避性・即効性・残効性の性質を持つビフェントリン(ピレスロイド系)を使用しているため、防湿シート型でシロアリ・湿気をシャットアウトすることができます。

従来の防湿シートの代わりに敷くだけで防蟻効果があり、耐候性にも優れています。

ターミダンシートの詳細についてはこちらをご覧ください

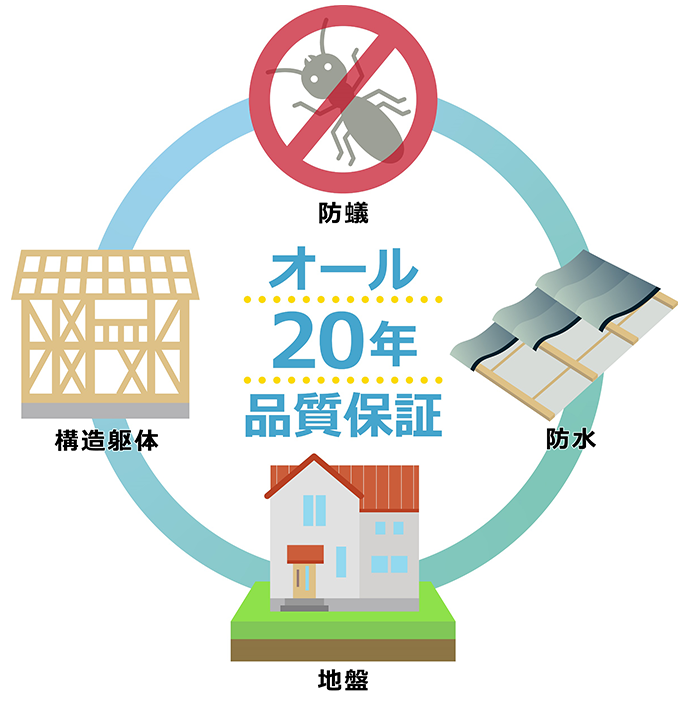

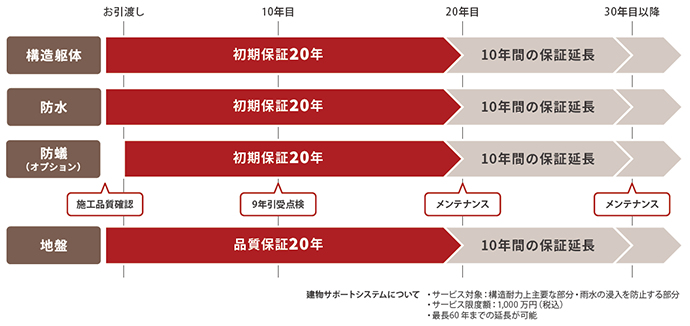

セット補償なら「オール20年品質保証」がおすすめ

ジャパンホームシールド株式会社が提供するサービス「オール20年品質保証」は、一般的な住宅保証「構造」「防水」「地盤」に加えて、ターミダンシートを使用した「防蟻」の保証が可能な独自のサービスです。

保証サービスを契約している会社が別々の場合、トラブルや事故の原因をそれぞれに確認する必要があり、責任所在を特定することが難しくなります。

オール20年品質保証は、こうした責任所在の特定が難しいトラブルや事故にも対応するために、構造・防水と防蟻の保証窓口を統一することで、しっかりと損害金額を補填することができます。

※オール20年品質保証は ジャパンホームシールド株式会社 の提供サービスです